Tagebuch 2020, Woche 13: Waschsalon – Mafia – Lola

Werfen den Blick in eine andere Richtung: Milo (vorne) und Lola sind das ideale Mittel, um eine andere Perspektive einzunehmen und sich den wichtigen Dingen des Lebens zuzuwenden, zum Beispiel dem Spiel. – BILD: mutantia.ch

* * *

4. August – Waschsalon

Jesus geht es nicht gut, das war schnell klar. Der Mann wohnt etwa zehn Blocks von unserem Zuhause entfernt und betreibt dort einen kleinen Waschsalon. Ich bitte ihn jeweils, mir die Wäsche feucht zurückzugeben, doch Jesus fand dies von Anfang an keine gute Idee, und hat stattdessen meine Shirts, Hosen und Socken jeweils zum Trocknen an eine Leine gehängt – was eigentlich nicht seine Arbeit wäre. Aber Jesus war von Beginn weg sehr grosszügig zu mir, und hat meinen Spleen, die Wäsche feucht aufzuhängen statt sie in den Trockner zu werfen, ernst genommen. Anders als damals vor ein paar Jahren im argentinischen Mar del Plata, wo mir eine Waschsalon-Betreiberin weismachen wollte, dass die Sonne die Wäsche zerstöre und ich sie deshalb in den Trockner geben solle. Ich nickte freundlich und stopfte das Gewaschene rasch in meinen Rucksack.

Doch zurück zu Jesus: Er hat sich in den vergangenen Wochen irgendwie verändert. Sein Gesicht ist nicht nur von Anspannung geprägt, auch eine gewisse Trauer und Hilflosigkeit spiegelt sich dort wider. Vor Jahren aus Venezuela geflüchtet, hat er hier in Quito ein Lokal gemietet und ein paar Waschmaschinen und Trockner gekauft. Als nach zwei Jahren das Visum von Ehefrau und Sohn ausgelaufen war, zogen diese zurück in ihre Heimat, einer Kleinstadt an der venezolanisch-brasilianischen Grenze. Jesus und seine Frau hatten damals, als Hugo Chavez an der Macht war, ein Haus gebaut, und entkamen so den monatlichen Mietzahlungen.

Um finanziell breiter aufgestellt zu sein, blieb Jesus nach der Abreise von Frau und Sohn mit seinen beiden Töchtern, dem Schwiegersohn und seiner Enkelin zurück in Quito. Allerdings zogen sie in ein günstigeres Lokal weiter unten im Quartier. Dann kam der Landesstreik 2019 ohne grosse Einnahmen – und zwar mitten in einer ohnehin bereits tiefen Wirtschaftskrise. Und ab März schlug schliesslich Covid-19 ein. Seither ist das Geschäft mit der Wäsche komplett zusammengebrochen. Schliesslich kann Jesus die Wäsche nicht über einen Computer waschen. Er arbeitet zwar von Zuhause aus, ist aber darauf angewiesen, dass seine KlientInnen ihrerseits das Zuhause verlassen und ihm die Wäsche bringen. Das war in den vergangenen Monaten immer seltener der Fall. Während der ersten Quarantäne-Wochen hatte er praktisch kein Einkommen.

Im Mai berichtete mir Jesus von einer Studie, wonach das Sars-Co-2-Virus mehrere Stunden in Kleidern überleben soll. Wie ist es möglich, fragte ich mich schon damals, wie die Wissenschaft – inzwischen oft unhinterfragt – derart schnell zu ihren Erkenntnissen kommt? Jesus jedenfalls schaden sie, und zwar unmittelbar. Sein Geschäft generiert heute noch knapp ein Drittel dessen, was vor der Pandemie reinkam. Währenddessen lebt er mit der Hälfte seiner Familie in einem kleinen Zimmer oberhalb des Salons, und hat mit dem Vermieter inzwischen ausgehandelt, bis auf weiteres nur noch einen Teil der Miete zu zahlen: Eine Situation, von der viele Menschen hier betroffen sind, vor allem jene ohne Computer oder der Möglichkeit, ihr Geld online zu verdienen.

Als ich mich nach zehn Minuten Gespräch mit den Worten verabschiedete, nun dringend etwas essen zu müssen, musste ich kurz leer schlucken. Ich war mir plötzlich nicht sicher, ob Jesus und seine Familie genügend Lebensmittel haben. Die Zuckerschnecke, die ich ihm vorhin zur Erheiterung geschenkt hatte, hinterliess bei mir einen bitteren Geschmack. Es darf nicht sein, dass die Strukturen unseres Zusammenlebens und Wirtschaftens zulassen, dass selbst im 21. Jahrhundert nicht alle Menschen genügend zu Essen haben. Und das bei 3,5 Millionen Tonnen Lebensmitteln, die täglich verschwendet werden …

* * *

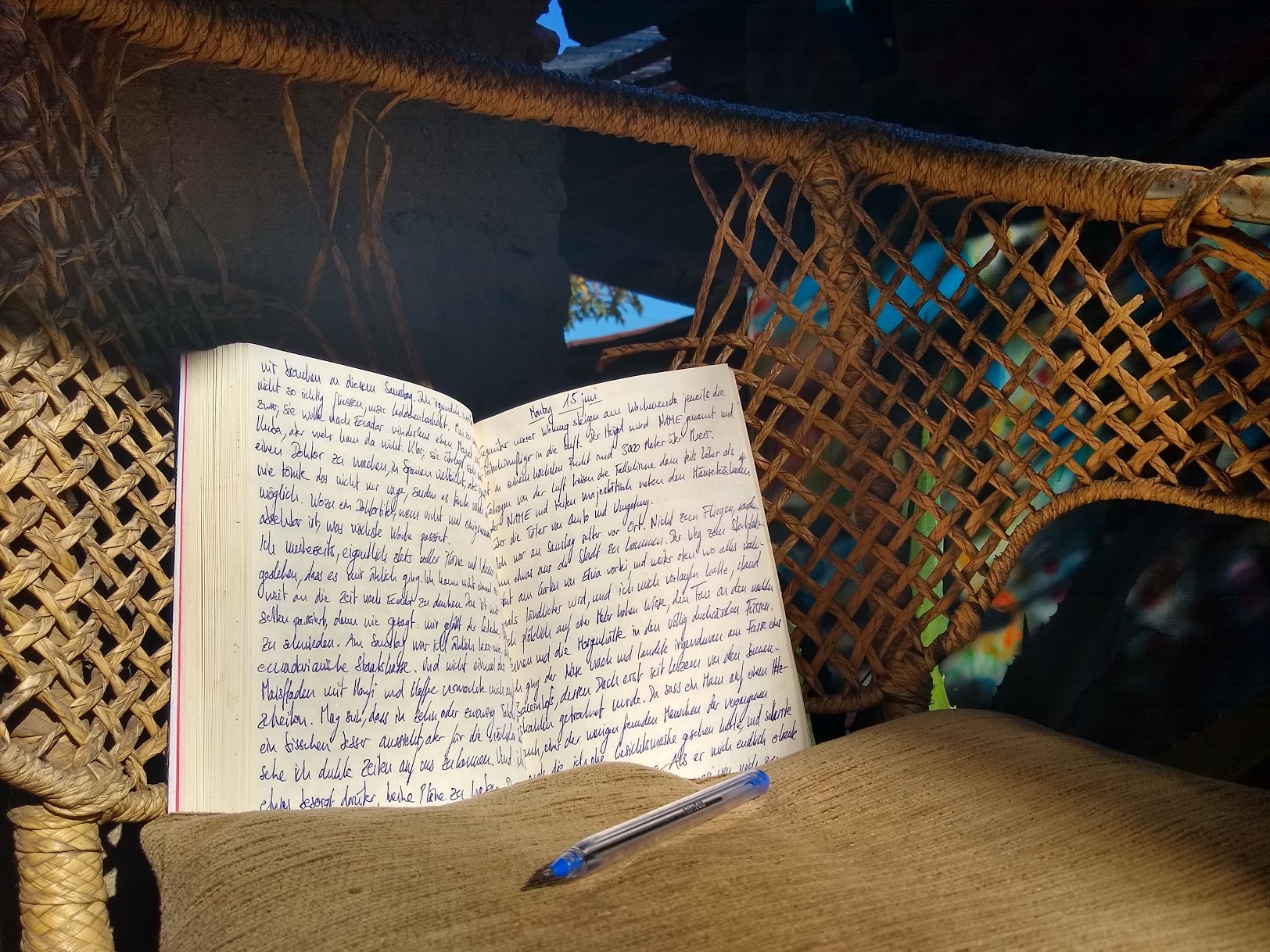

Tagebuchauszug des Autoren: Schreiben von Hand verlangsamt das Denken. Und das ist manchmal ganz gut so. – BILD: mutantia.ch

* * *

5. August – Mafia

„Es nervt, tut weh und ist unerklärbar, wie Menschen so etwas machen können.“ Dies war die Sprachnachricht von Mare von gestern Abend, meiner Kollegin aus dem aargauischen Zeiningen, die seit den 1990er Jahren hier in Ecuador lebt. Ich war vergangene Woche bei ihr für den Bau des Gewächshauses. Mare wohnt am Ilalo, einem alten Vulkan, der vor hunderten vor Jahren zuletzt Asche und Lava gespeiht hatte. Heute brennt der Berg nicht mehr von innen auf Grund natürlicher Prozesse, sondern zunehmend von aussen auf Grund von Brandstiftung (wir haben darüber berichtet). Gestern waren den ganzen Tag über Rauchschwaden zu sehen, die in den windigen Sommerhimmel am Äquator stiegen.

Es ist inzwischen trocken und heiss hier in Quito, also so, wie es zu dieser Jahreszeit oft ist. Es windet wie verrückt, auch dies ein Charakterzug des hiesigen Augusts. Doch leider gehören auch die Brände zur Tagesordnung, ähnlich wie im Regenwald. Und ähnlich wie dort prallen auch am Ilalo verschiedene Interessen aufeinander, insbesondere solche, die in Zusammenhang mit dem hiesigen Immobilienmarkt stehen. Das dicht besiedelte Gebiet – es sind die Vorstädte Quitos – rund um den Berg soll ausgedehnt werden, hoch bis zum Vulkan. Es entstehen Häuser, manchenorts ganze Siedlungen. Und da selbst die Zentralregierung die Quarantäne genutzt hatte, um Strassen ungefragt durch Nationalparks bauen zu können scheint es auch dem Rest der Bevölkerung egal zu sein, was mit den Wäldern passiert. Offenbar war vor ein paar Monaten ein Mann gebüsst worden, weil er illegal auf dem Ilalo abgeholzt hatte: 200 US-Dollar. Für die Immobilienmafia ist das ein Pappenstiel.

Es war also absehbar, dass es am Ilalo früher oder später wieder brennen würde. Brandrodung ist die günstigste Methode, um neues Land zu erschliessen. Und vor allem Bedarf sie kaum menschlicher Präsenz. Einmal den Brand gelegt, kann man dem Schauspiel bequem aus der Ferne zuschauen und dazu noch einen Kaffe trinken. Hinzu kommt, dass die Feuerwehr nach 20 Uhr nur noch in Notfällen ausrückt, also wenn etwa Häuser und menschliches Leben in Gefahr sind. Mit andere Worten: Das Feuer kann ruhig vor sich hinbrutzeln, und zwar die ganze Nacht hindurch.

Mare und ihre Nachbarn versuchten gestern so gut es ging die Brandherde von Hand zu löschen oder zumindest die Erde runter zu kühlen. Aber das war sprichwörtlich der bekannte Tropfen auf den heissen Stein. Gleichzeitig war es auch Ausdruck von Hilf- und Machtlosigkeit der Zivilgesellschaft, wenn Finanz- und Immobilienhaie unbestraft ihre Geschäfte abwickeln und in eigentlich geschützten Gebiete vordringen. Mare hatte diesem Gefühl in ihrer Sprachnachricht unmissverständlich Ausdruck verliehen.

* * *

Ein Bauer im Guapulo-Tal am Rande von Quito, der die Reste seiner Maisernte in Brand steckt: Das Anzünden des sogenannten rastrojos ist im ecuadorianischen Hochland gängige Praxis. Wenn die Feuer in der Nähe von Wäldern und Graslandschaften entfacht und nicht kontrolliert werden, können sie in verheerende Brände ausarten. – BILD: mutantia.ch

* * *

9. August – Lola

Die Hunde, die ich derzeit hüte, lassen einen aus der Pandemie herausschauen. Sie spielen, fressen, kacken, heulen und jagen sich gegenseitig ums Haus. Lola, die ältere der beiden, ist das Alphaltier, Milo der Mitläufer. Der ist schliesslich auch erst zwölf Monate auf der Erde, muss sich also noch ein bisschen an das Leben hier gewöhnen. Ich habe mich in diesen Tagen auf Augenhöhe mit den beiden begeben. Zunächst versuchte ich ihnen auf vier Beinen nachzukommen (zwecklos), danach auf zwei (ebenfalls ohne Chance). Während Milo etwas unbeholfen da stand, jagte ich Lola hechelnd um die Brombeersträucher: zuerst von der einen Seite, dann von der anderen.

Bereits nach wenigen Minuten war ich völlig ausser Atem und legte mich zum Ausruhen ins Gras. Und während ich zusah, wie sich die Sonne langsam aber sicher hinter dem Ruca Pichincha versteckte, dachte ich: Das war‘s mit Quito. Ich muss definitiv weg aus der Grossstadt. Ich muss an einen Ort, wo Hunde rennen können und wo ich unbeschwert quer auf einer Wiese liegen kann – wenns sein muss nackt – ohne Smog in der Nase, Lärm in den Ohren und dem latenten Gefühl, dass eventuell schon bald etwas Ungemütliches geschehen und meine Integrität als Mensch in Frage gestellt werden könnte.

* * *

Español

Español